原标题:永仁外普拉:从传统古村到旅居桃源的蜕变

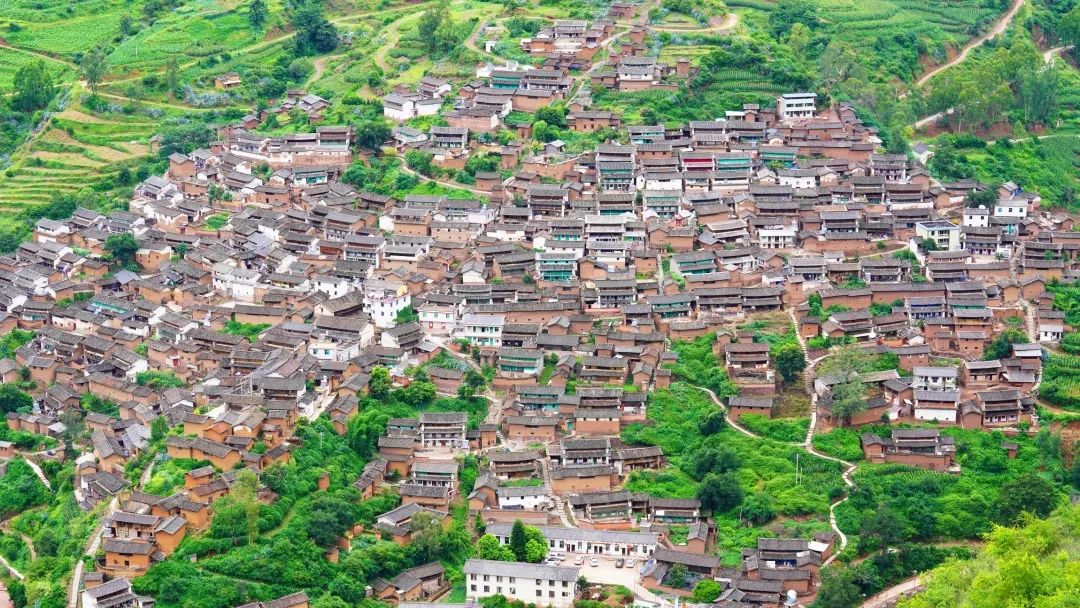

永仁县宜就镇外普拉村域面积31.9平方公里,村庄依山而建、分台而筑,使得村落与自然环境融为一体,是一个被清泉浸润的村庄。大村集中保存着较为完整的民居、街巷和彝绣等非物质文化遗产,传统节日隆重热闹、民族风情浓郁、山水田园格局优美,具有独特的历史文化价值和景观环境。誉有“三山夹两河,仙鹤叼鱼虾,古村夯土房,千年外普拉”。

传统古村的“焕新密钥”

2014年以来,外普拉的发展逐步驶入快车道,传统古村在保护中发展,在发展中传承。尤其是2025年外普拉乡村旅居示范点项目开展以来,这座古村延续千年的脉搏跳动得更加强劲了。“以前村里年轻人都往外跑,谁能想到没过几年村里游客竟如泉水般不断涌来?”站在自家正在改造的民宿院落工地前,外普拉村民刘某祥看着往来的游客,笑容里满是感慨。作为当地首批参与旅居发展的村民,他的生活变迁正是外普拉乡村旅居建设成效的生动实践。

外普拉村锚定“生态打底、文化为魂、旅居为体”的思路,将完成从传统村落向高品质乡村旅居的华丽转身。坚持党建引领,围绕“以农民为中心”的发展理念,积极探索建立“2553”联农带农机制,实现活化传承赋能乡村振兴。盘活闲置农户住房、畜圈、烤房等8户9幢17间,改造核心示范区餐饮、休闲、娱乐、服务等业态,打造旅居乡村。

“半山村寨”的自然与人文交响

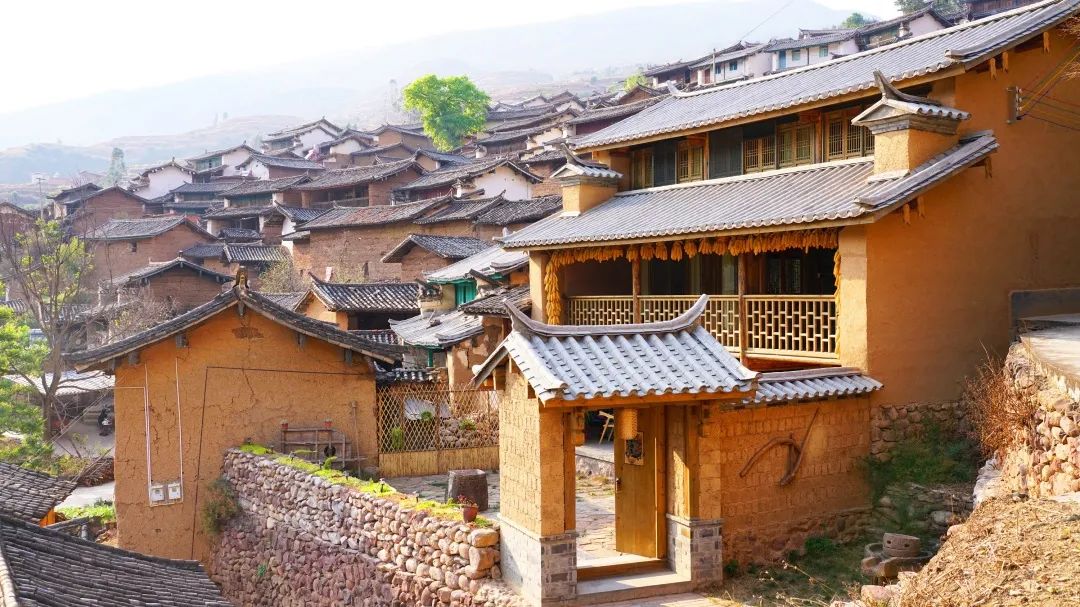

旅居建设中,当地坚持“不砍一棵树、不填一口塘”,将自然景观与旅居体验无缝衔接,沿石板修起观景步道,游客可徒步穿梭于古村间;在百年椿树下看景歇凉,村民泡上自酿的酸角茶,与游客闲聊农事;甚至连民宿的名字都取自自然——“欣然居”“鹤雅轩”“山涧”,每一处都透着与山水共生的巧思。

“推窗见山,出门遇田,晚上还能躺在院子里数星星——这才是我想要的旅居。”在社交平台上,网友“山间客”晒出在外普拉的旅居日常,配图里,青瓦木楼依偎着梯田,云雾从山间漫入庭院,获赞超10万。这种独特的“半山村寨”风貌,正是外普拉乡村旅居最鲜明的特色之一。

村里的建筑全是农村夯土三层彝族传统风格,土黄色墙体配着木窗,屋顶的青瓦上摆着寓意吉祥的瓦猫;村民穿着彝族服饰日常劳作,清晨的炊烟里混着农家的香气,傍晚的村头传来孩童用彝语唱的童谣……这种“生活即风景”的原生态场景,成了外普拉最打动人的“名片”。

不止于“住”的多元体验生态圈

“在村里不仅能住民宿,还能跟着村民学烤芒果干、去山上采菌子,连孩子都不想走了!”来自重庆的游客周先生一家,在外普拉度过了难忘的五天假期。如今的外普拉乡村旅居,早已突破单一住宿业态,形成了“吃、住、行、游、购、娱”一体的多元体验生态圈。

在“吃”上,村里的“彝家厨房”汇集了彝族特色美食:用山泉水煮的跑山鸡、柴火灶蒸的苦荞粑、自家腌制的腊肉,食材全是村民种养的原生态产品,游客还能亲手参与制作。“住”的选择也多样,既有保留传统风貌的精品民宿,也有适合亲子家庭的院落式客栈,让游客深度感受避世田园生活。

“游”与“娱”更是亮点纷呈。白天,游客可参与“梯田农耕体验”“非遗手作课”“山林徒步寻宝”等活动;夜晚,有“火塘故事会”“彝歌夜唱”等互动项目。村里还开发了“彝族文创集市”,交易的漆器茶具、彝绣文创产品等全是村民和手艺人的作品,既带动了产业发展,增加了农民收入,又能让游客把“乡愁”带回家。

旅居村落的“成长轨迹”写满获得感

探索“党组织引领+合作社运营+企业帮带+农户参与”经营发展模式,与村集体企业建立保姆式托管帮带关系,与招商银行、海源学院、县委党校实现“双绑定”,与周边景区和攀枝花迤沙拉村、丽江玉湖村结拜为姊妹村,游客资源共享,并成为云南财经大学“大学生社会实践基地”,实现了保护与发展“双赢”。2025年1至7月接待游客12万人次,实现营业总收入40万元,带动170户农户700余人参与,充分调动了村民的积极性和主动性。

如今,外普拉已从单纯的“乡村旅游”升级为“乡村生活体验目的地”。正如村党总支书记所说:“我们要做的不是让游客‘来一次’,而是让他们‘还想来’,甚至‘留下来’。”这种以体验为核心的多元业态,不仅让外普拉的旅居魅力持续升温,还实现了“旅居旺则乡村兴”的良性循环,让乡村振兴在业态创新与人气聚集的双重加持下稳步向前。(包亚蕾)